Elkano es una pequeña aldea situada en el valle de Egüés, a escasos 10 kilómetros de Pamplona. En la época en que Joaquín Lizarraga nació contaba con 23 casas, cuyos nombres seguían casi siempre el patrón más común en Navarra, es decir el nombre que en algún momento tuvo su dueño, seguido del sufijo posesivo vasco -ena. Así, dentro del pueblo encontramos Artaizena, Badostainena, Biribilena, Legasarena, Lizarrena, Orbarena, Oteizarena, Zamarginena o Migelena, casa esta última en la que Lizarraga nació en 1748, y que ha llegado hasta la actualidad algo alterada tras su última restauración. Tiene una fachada de buena sillería, que va cruzada en alto por una balconada, y se abre con un arco de medio punto que luce la fecha de 1603. El caserón había pertenecido durante generaciones a los Lizarraga, y era una de las casas fuertes del pueblo. En un inventario realizado en 1805, cuando Joaquín Lizarraga habitaba en ella, se dice que entre el numeroso mobiliario que tenía contaba con nada menos que 17 camas y 58 sillas, y que tenía vinculadas numerosas piezas de cereal y vid en el propio Elkano y en los pueblos colindantes. Así, por ejemplo, sabemos que de la última vendimia habían obtenido la nada despreciable cifra de 6.000 litros de vino.

Juan Tomás Lizarraga, poseedor del solar a mediados del siglo XVIII, casó con María Francisca Iragui, natural de Egozkue (valle de Anue), y tuvieron cinco hijos, de los cuales sobrevivieron tan solo dos, el primogénito Joaquín y María Josefa, dos años más joven. Los otros tres murieron siendo aún niños, Martín Juachín en 1757 a los 5 años, María Francisca en 1763 a los 8 años y Manuela Juachina Antonia en 1764, cuando tan solo contaba 6 meses. Estos datos, que horrorizan desde la perspectiva actual, eran algo muy frecuente en una época en la que llegar a la edad adulta era toda una suerte, incluso en el seno de una familia económicamente solvente como la de los Lizarraga-Iragui. El matrimonio residía en un pueblo que en el tránsito del siglo XVIII al XIX era aún enteramente euskaldun, y desarrolló su vida diaria y su trabajo en euskara, lo cual favoreció la posterior actividad de Joaquín Lizarraga en este idioma.

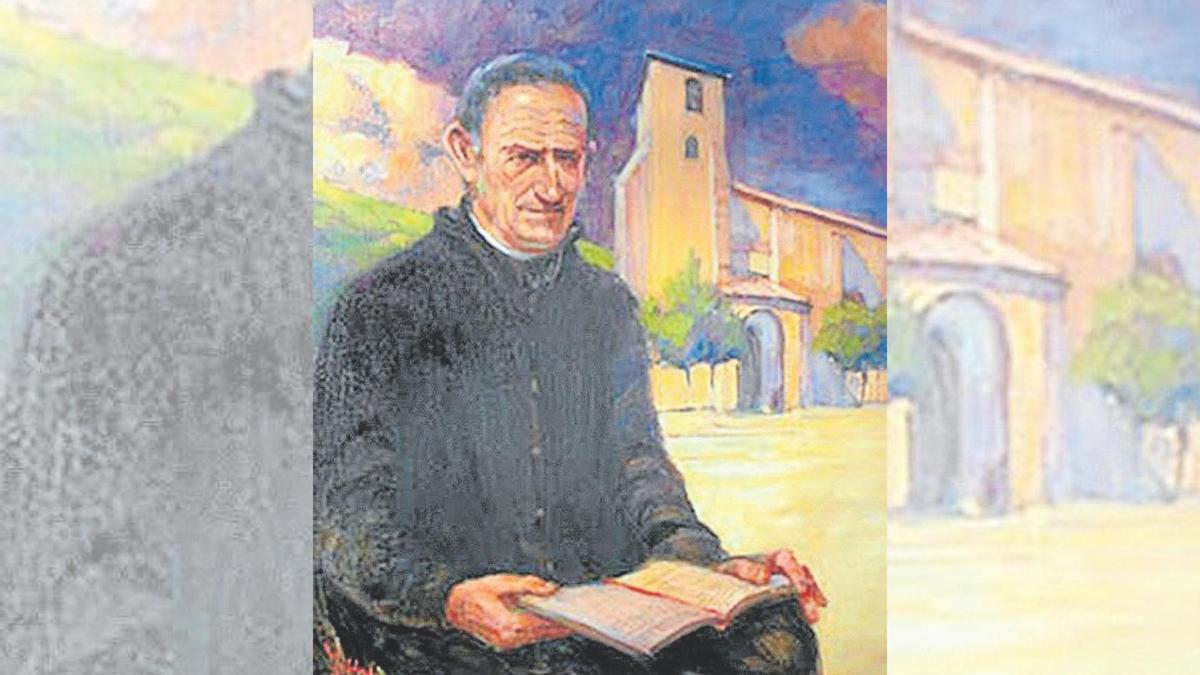

De prometedor estudiante a cura de pueblo

Joaquín Lizarraga, que todavía en los primeros años firmaba como Juachín, cursó sus primeros estudios en la escuela infantil de Elkano, y en 1760, cuando tiene 12 años, marcha al prestigioso colegio de la Anunciada, en Pamplona, a cursar estudios de humanidades con los padres Jesuitas. Cabe señalar que dos años antes había fallecido el padre, con lo que Joaquín podía haber hecho uso de su condición de primogénito para reclamar, con el tiempo, su derecho a ponerse al frente de la explotación familiar, pero parece que para este momento el joven tenía ya decidido tomar los hábitos. En 1765 marcha al noviciado de los jesuitas en Villagarcía de Campos (Valladolid), donde pronto se apercibieron de las capacidades del joven. Siendo aún estudiante y con tan solo 18 años le nombraron profesor de sus propios compañeros, y el prestigioso escritor jesuita Francisco José Isla, que le conoció allí, diría de él que era “un mozo de singular virtud, de modales muy compuestos y de una crianza correspondiente a su honrado nacimiento”.

Así las cosas, podría decirse que Joaquín tenía un futuro brillante y prometedor dentro de la Compañía de Jesús, donde podría desarrollar plenamente sus capacidades intelectuales, pero todo cambió en 1767, cuando Carlos III de España mandó al destierro a los jesuitas, que en su mayoría terminaron por huir a Italia. En ese momento Joaquín decide abandonar la Compañía, regresa a casa y continúa con su preparación eclesiástica en el Seminario de Pamplona, profesando los hábitos cuando contaba 23 años, en 1771. Y casi inmediatamente, tras el fallecimiento de su anterior vicario, Manuel Munuce, accede al puesto de párroco de su pueblo, de donde ya no se moverá más. Todavía hubo un intento por elevarlo al cargo del profesor de Humanidades en el Seminario de Pamplona, a propuesta unánime del claustro de profesores, pero el obispo, que tenía la última palabra, desestimó la petición. Así pues, Joaquín vuelve a Elkano y se convierte en un simple cura de pueblo, aunque caracterizado por una inusual creatividad, y sin duda alguna mucho mejor preparado que la mayoría de los curas de las pequeñas aldeas de Navarra. Antes de entregarse a su trabajo, eso sí, hizo renuncia expresa a todos los bienes de casa Migelena, que le correspondían por herencia, y que de este modo pasan al hijo de su hermana menor, su sobrino Joaquín Toribio Unciti Lizarraga. Desde la vicaría de su iglesia, Joaquín Lizarraga vivirá los sucesos de su tiempo, singularmente la invasión francesa, de terribles consecuencias. El pueblo fue repetidamente saqueado, el vecindario hubo de huir hasta en cinco ocasiones y durante varios días, y en una de aquellas razzias, la soldadesca francesa llegó a amenazar de muerte al cura, poniéndole una espada en el pecho.

Un trabajo ingente

Los avatares históricos pudieron desbaratar la prometedora carrera de Joaquín Lizarraga dentro de la Iglesia, pero no cortaron su espíritu inquieto ni su creatividad, y gracias a ello podemos hoy disfrutar de su gigantesca producción literaria en euskara. Joaquín confeccionó un total de 15 códices, de los cuales se conservan 13, custodiados en lugares diversos. Suman cerca de cinco mil folios, escritos a mano y con letra menuda, a lo largo de cincuenta años. La temática es esencialmente religiosa, homilías y vidas de santos, así como la traducción del Evangelio de San Juan y una serie de poesías también de índole religioso. Sería el insigne lingüista Louis-Lucien Bonaparte quien redescubriría este tesoro algunas décadas después, poniendo en valor el trabajo de Lizarraga, y llegando a atesorar en su biblioteca 6 de los 13 códices conservados.

Un habla hoy prácticamente extinguida

Joaquín Lizarraga Iragui falleció el 23 de enero de 1835, y fue enterrado en la tumba que su familia poseía dentro de la iglesia de Elkano, a escasos metros de la pila donde había sido bautizado 86 años antes. Este “gigante solitario”, como en su momento lo definió Aita Villasante, murió de manera discreta y anónima, del mismo modo en que lo irían haciendo otros miles de euskaldunes de su tiempo, la práctica totalidad de la población que habitaba en las aldeas del entorno de Pamplona, y la inmensa mayoría del pueblo llano de la propia Iruñea. Y es que, como dejó escrito el príncipe Bonaparte, Joaquín Lizarraga se expresaba en el dialecto del euskara conocido como Altonavarro Meridional, que era el que se hablaba en Pamplona y en una amplia zona en torno a la capital del viejo reino. Dialecto que, según Bonaparte, era el más hablado de toda Euskal Herria en tiempos de Lizarraga, aunque hoy está, por desgracia, prácticamente extinguido. Los textos del cura de Elkano son pues el último testimonio de las voces, los giros verbales y las expresiones populares que resonaron en las calles de Pamplona durante siglos, y reflejan, como el propio Lizarraga dejó escrito, “Iruinaldean usatzen den mintzaera”. Una forma de euskara perfectamente comprensible, cómo no, para cualquiera que maneje el actual euskara batua, y un tesoro que todavía algunos se empeñan en perseguir y arrinconar de una manera que avergonzaría al mismísimo Lizarraga, si es que hoy levantara la cabeza. Y llegados a este punto creemos que es el momento de dar por terminado este capítulo porque, como el propio cura dejó escrito en el euskara de nuestras tatarabuelas, “prediku luzea baino lehenago akabatzen da komunkiro adizaleen atentzioa”, que viene a significar que, habitualmente, el interés de la gente se termina antes que los sermones, cuando estos son largos. Y tampoco en esto le faltaba razón...