En 1916 León Trotski cruzó Alsasua rumbo a Madrid en tren. El periodista tudelano, Ezequiel Endériz, autor de La Revolución Rusa (1917) lo entrevistó y solía destacar su amistad con el líder bolchevique. Años después, el trotskismo —crítica con el estalinismo y la “burocratización” soviética— prendería discretamente en Navarra. El POUM, nacido en 1935 de la convergencia entre el Bloque Obrero y Campesino de Joaquín Maurín y la Izquierda Comunista de Andreu Nin. Sin apenas presencia orgánica, dejó un rastro documentable en Pamplona y su entorno.

De la OCI al POUM en Pamplona

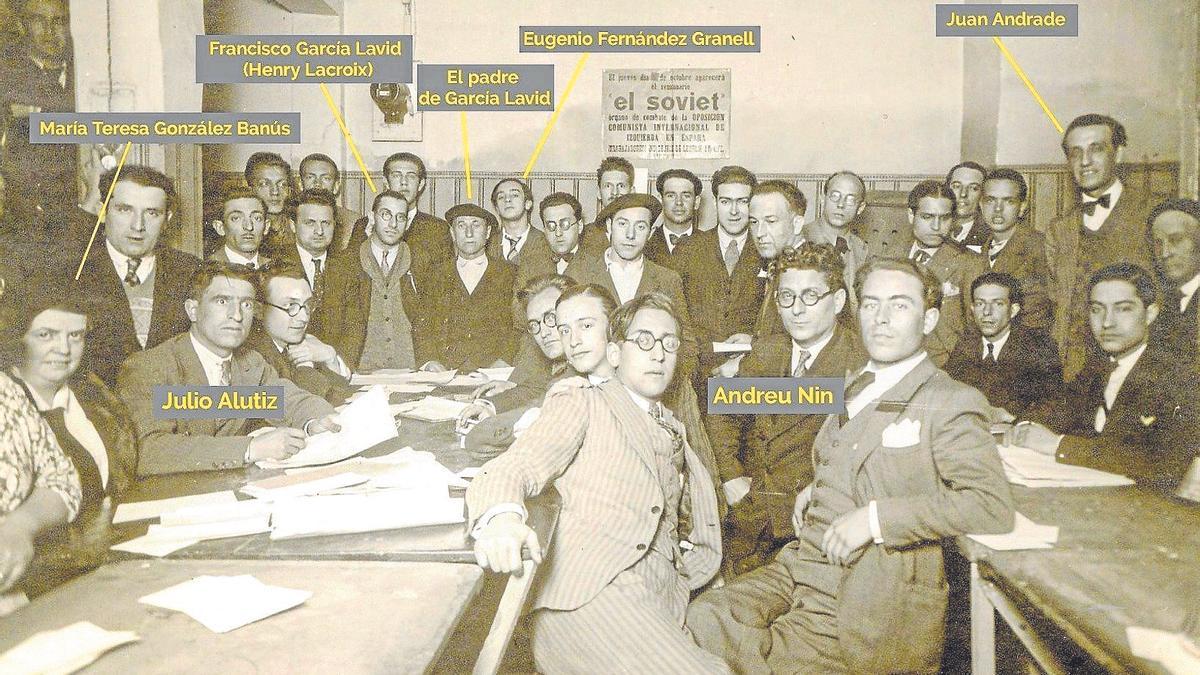

La primera señal clara aparece en marzo de 1932 en plena Segunda República: la Oposición Comunista de Izquierda (OCI) registra comité y estatutos en el Gobierno Civil de Pamplona. Al frente, el administrativo José Javier Villafranca; a su lado, un núcleo obrero con fuerte peso ferroviario –entre ellos Julio Alutiz– y sedes modestas en las calles Lindatxikia y Merced, a pocos pasos de la Casa del Pueblo. El II Congreso de la Oposición y en su primer Comité contó con la presencia pamplonés Julio Alútiz Pérez. En paralelo se había constituido la Federación Vasco-Navarra de la Oposición Comunista (diciembre de 1931). También en la Zona Media, Miranda de Arga organizó un Sindicato Único Obrero y Campesino con militancia comunista.

Decidieron cambiar de nombre, Izquierda Comunista (IC). La sección pamplonesa fue reducida y sin órgano estable de prensa, pero activa en iniciativas unitarias. Su visibilidad estalló –para mal– el 6 de mayo de 1934, cuando un acto en las Escuelas de San Francisco con 300 asistentes fue reventado a gritos de “¡trotskista!” por militantes del comunismo oficial; Jesús Monzón emergió como antagonista. Aun así, aquel 1934 consolidó la Alianza Obrera y la preparación de la huelga de octubre.

Octubre del 34 y la respuesta represiva

El epicentro revolucionario de octubre estuvo en Asturias –con la efímera Comuna– y, en menor medida, en Catalunya. En Navarra la huelga prendió sobre todo en Sakana y áreas industriales; el saldo fue de 120 detenciones y una represión severa. La fractura entre comunistas oficiales y trotskistas se ahondó, con Moscú marcando línea y exclusiones. En 1935 se reconstituye la Alianza Obrera en Pamplona, pero un episodio –la expulsión de un infiltrado, Clemente Pérez, alias Alberto García, vinculado a Falange– alimentó las sospechas contra los trotskistas.

Solidaridad, amnistía y una ciudad volcada

Tras la victoria del Frente Popular (16 de febrero de 1936) llegó la amnistía inmediata. El Fuerte de San Cristóbal, que desde 1934 atestaba presos huelguistas en durísimas condiciones, se vació entre banderas rojas y una multitud que acompañó a los liberados hasta la Plaza del Castillo. En ese entramado solidario destacó el Socorro Rojo Internacional, presidido en Navarra por Leandro Villafranca, y la acción de comités vinculados al POUM: colectas pro presos, envíos de alimentos y visitas. La vecina de la Rotxapea Valentina Orradre se ocupó de lavar ropa a los presos y de subir al Fuerte con regularidad, destacando junto a otros nombres de mujeres solidarias: María Oharriz Recalde, Francisca Burguete Díaz o María Marticorena. Aun así, la exclusión política persistió: en un mitin de celebración en el Euskal Jai no se permitió intervenir a los presos del POUM ni a las Sección de Pamplona del partido.

Guerra, Navarra “feudo fascista” y frente de Aragón

El 19 de julio de 1936 el golpe triunfó de inmediato en Navarra con militares, carlistas y falangistas; siguieron detenciones masivas y asesinatos. La Batalla describió Navarra como “feudo fascista” y difundió testimonios de huidas hacia zona republicana. Desde Catalunya, columnas de CNT y POUM marcharon a Aragón con el objetivo de tomar Zaragoza. En la retaguardia, el POUM organizó actos político-deportivos –llegó a jugar un amistoso POUM-Osasuna” en Barcelona– y denunció ayudas internacionales a los sublevados que desde Francia atravesaban Navarra.

“En Pamplona, en la Diputación de Navarra, nos enseñaron un patio lleno de víveres, en un rincón, unas cajas que contenían armas. Producto de la suscripción patriótica…, nos dijeron. Después nos enteramos de que todo esto provenía de la Croix de la Freu de San Juan de Luz. Estamos en buenas relaciones con ellos. Si necesitas un salvoconducto, te lo proporcionamos –me dijeron–”. El periodista francés André Neumann, que documentó ese flujo, fue acusado de espía y fusilado en Burgos, una semana después de publicar el reportaje en La Batalla (7.10.1936).

1937: la purga estalinista

Los sucesos de mayo en Barcelona (1937) precipitaron la ilegalización del POUM. Andreu Nin fue secuestrado y asesinado por agentes soviéticos; Trotski correría la misma suerte años después en México. En el Estado, los nacionalistas vascos Manuel Irujo (ministro de Justicia) y José Garmendia (Inspector general de Prisiones) intentaron abrir causa por la desaparición de Nin, sin éxito. La hegemonía comunista en el gobierno republicano se reforzó al precio de fracturas internas.

Un mapa humano obrero y ferroviario

De los 150 nombres publicados en el diario La Batalla denominados militantes, simpatizantes y suscriptores, añadimos otros 10 de fuentes como Arxiu Generalitat o el listado de Gonzalo Berger; 66 han sido verificados en padrones y otros documentos. La Rotxapea –barrio ferroviario por excelencia– concentraba casi la mitad. Oficios: ferroviarios, jornaleros, sirvientas; también algún empleado municipal y pequeños industriales (Salón de limpieza zapatos, …). Abundan historias de represión: el carpintero ferroviario Mariano Esteban Arias y el pintor ferroviario Artemio Gómez Alonso, torturados y asesinados en 1936; el administrativo José Javier Villafranca, dirigente de la OCI y del POUM, huido y fallecido en prisión en 1938; Antonio Espila Divasón, asesinado en la matanza de Valcardera; Ramón Cos Otxoteko, fusilado en Barcelona; exilios, inhabilitaciones y milicianos integrados en columnas del POUM como Quiterio Echegaray Urra, Francisco Alastuey Laspidea, Jesus Calleja Gimenez, Isidoro Alegría Mateo y Antonio Jiménez Troya, la mayoría terminaron en el exilio. Y otros, fueran militantes, suscriptores o, simplemente, simpatizantes, como Ricardo Gaita, José María Arce, Juan Zabala, Daniel Juanotena, Ciriaco Echauri, José Campos Garmendia, Antonio Lecuona, Juan Quintana, Salomón Moreno, Nicasio Soler, José María Urra Goñi, Segundo Goñi, Cesáreo Castillo, Cándido Sanz, Marcelino Ruano, quienes sufrieron diferentes represalias o aparecen en expedientes de la Sección Política-Social del CDMH. En los márgenes, apodos elocuentes –Trotski– y nombres de hijos como Lenin o Rosa Luxemburgo que hablan de una cultura política arraigada.

Del resto de Euskal Herria destacan los hermanos Jose Luis y Jose Mari Arenillas, el primero Inspector de Sanidad del Gobierno vasco, condenado a muerte y fusilado en Santander; o viejos comunistas como Francisco García Lavid (Henry Lacroix), Estefanía Ordozgoiti, Justo Solozabal o milicianos como Pedro Goikoetxea Ariztimuño o José María González Oyarbide de Hondarribia.

Epílogo: memorias cruzadas

Décadas después, en 1973, con Jesús Monzón agonizando en Pamplona, dos sobrinos trotskistas le visitan y conversan sobre militancia clandestina. A un lado y otro del comunismo navarro emergen entonces las vidas paralelas de dos familias: los Monzón y los Villafranca. La escena condensa una conclusión incómoda y necesaria: la dictadura robó un proyecto social de justicia, además de historias y cuerpos, pero las propias izquierdas también se horadaron a sí mismas. En esa tensión –entre derrota, solidaridad y memoria– se entiende el rastro, breve y denso, del POUM en Navarra.