Capítulo uno

Robert Langdon se despertó plácidamente, disfrutando de unos suaves acordes de música clásica. Era la alarma de su móvil, que descansaba sobre la mesilla de noche. Puede que La mañana, de Grieg, fuera una elección muy obvia, pero él siempre había considerado que eran los cuatro minutos de música perfectos para comenzar el día. Mientras sonaban los instrumentos de viento-madera, Langdon saboreó la incerteza de no ser capaz de discernir exactamente dónde estaba.

«Ah, sí —recordó de golpe sonriendo para sí—. La Ciudad de las Cien Torres.»

En la penumbra, Langdon observó el enorme ventanal arqueado de la habitación, flanqueado por una antigua cómoda eduardiana y una lámpara de alabastro. Sobre la mullida alfombra aún estaban los pétalos de rosa que el servicio nocturno de habitaciones había esparcido la noche anterior.

Langdon había llegado a Praga tres días antes y, al igual que en visitas anteriores, se alojaba en el hotel Four Seasons. Cuando el director del hotel insistió en mejorar su reserva y le ofreció la Suite Real, se preguntó si eso se debía a su fidelidad al hotel o, más probablemente, a la importancia de la mujer con la que viajaba.

—Nuestros huéspedes más celebrados merecen nuestras habitaciones más celebradas —había insistido el director.

Dicha suite comprendía tres dormitorios independientes con baño propio, un salón, un comedor, un magnífico piano y un gran ventanal en saledizo, en cuyo alféizar descansaba un espléndido arreglo floral compuesto de tulipanes rojos, blancos y azules, regalo de bienvenida de la embajada de Estados Unidos. En el vestidor privado de Langdon había un par de zapatillas de lana cepillada con las iniciales R. L. bordadas. «Algo me dice que no es por Ralph Lauren», había pensado él al verlas, impresionado por el toque personal.

Ahora, mientras remoloneaba en la cama y escuchaba la música procedente de su móvil, notó que una mano se posaba con ternura en su hombro.

—¿Robert? —susurró una suave voz.

La ficha

- Título: ‘El último secreto’

- Autor: Dan Brown

- Género: Novela

- Editorial: Planeta

- Páginas: 832

Langdon se dio la vuelta y sintió que se le aceleraba el pulso. Ahí estaba ella, sonriéndole, con los ojos de color gris ahumado todavía somnolientos y el largo pelo negro cayéndole alborotado sobre los hombros.

—Buenos días, hermosura —contestó él.

Ella extendió una mano y le acarició la mejilla. El aroma del perfume Balade Sauvage todavía era perceptible en las muñecas de la mujer.

Langdon admiró la elegancia de sus rasgos. A pesar de ser cuatro años mayor que él, cada vez que la veía la encontraba más deslumbrante: sus marcadas arrugas de la risa, los mechones levemente grises de su oscuro pelo, sus ojos juguetones y, claro está, su fascinante intelecto.

Langdon había conocido a esa extraordinaria mujer en Princeton, cuando ella ejercía de profesora asistente mientras que él todavía era un mero estudiante. En aquella época, el discreto enamoramiento juvenil que sentía por ella había pasado desapercibido —o tal vez no se había visto correspondido—, pero, desde entonces, ambos disfrutaban de una platónica amistad no exenta de cierto flirteo. Después incluso de que la carrera profesional de ella hubiera despegado meteóricamente y Langdon se hubiera convertido en un ilustre profesor conocido en todo el mundo, habían seguido manteniendo el contacto.

«El momento adecuado lo es todo», se daba cuenta ahora Langdon, todavía maravillándose por la rapidez con la que se habían prendado el uno del otro durante ese espontáneo viaje de trabajo.

Mientras el crescendo de La mañana culminaba con la orquestación completa de la pieza, la atrajo hacia sí en un fuerte abrazo y ella apoyó la cabeza en su pecho.

—¿Has dormido bien? —susurró él—. ¿No has tenido más pesadillas?

Ella negó con la cabeza y exhaló un suspiro.

—Fue horrible. Qué vergüenza.

Al principio de la noche, se había despertado aterrada a causa de una pesadilla excepcionalmente vívida, y Langdon había tenido que tranquilizarla durante casi una hora hasta que volvió a quedarse dormida. La inusual intensidad del sueño, le aseguró él, era el resultado de la desacertada copa de absenta bohemia que se había tomado antes de ir a dormir. Langdon siempre había creído que esa bebida debería servirse con una advertencia: «Popular durante la belle époque por sus propiedades alucinatorias».

—Nunca más —le aseguró ella.

Langdon se giró y apagó la música.

—Sigue durmiendo. Estaré de vuelta a tiempo para el desayuno.

—Quédate conmigo —le pidió ella medio en broma, sujetándolo—. ¿No puedes saltarte un solo día de natación?

—No si quieres que siga teniendo el cuerpo de un joven de músculos cincelados. —Langdon se incorporó con una sonrisa burlona. Cada mañana recorría corriendo los tres kilómetros que separaban el hotel del Centro de Natación Strahov para cumplir con su ritual matutino.

—Todavía está oscuro —insistió ella—. ¿No puedes nadar aquí?

—¿En la piscina del hotel?

—¿Por qué no? También tiene agua.

—Es diminuta. Nada más empezar, uno ya ha terminado.

—Me has puesto la broma en bandeja, Robert, pero seré buena.

Langdon sonrió.

—Muy graciosa. Duerme un poco más, nos vemos para desayunar.

Ella hizo pucheros, le tiró una almohada y se dio la vuelta.

Langdon se puso su chándal de Harvard y se dirigió hacia la puerta. Decidió bajar por la escalera en vez de coger el estrecho ascensor privado de la suite.

En la planta baja, enfiló el elegante corredor que conectaba el anexo barroco con vistas al río y el vestíbulo del edificio principal del hotel. Mientras lo recorría, pasó por delante de una elegante vitrina con un letrero que rezaba: PRÓXIMOS EVENTOS EN PRAGA y en el que una serie de carteles enmarcados anunciaban los conciertos, las visitas y las conferencias que se celebraban esa semana en la ciudad.

El póster satinado que había en el centro le hizo sonreír.

LA UNIVERSIDAD CAROLINADA LA BIENVENIDA A SU CICLO DE CONFERENCIASEN EL CASTILLO DE PRAGAA LA DOCTORA KATHERINE SOLOMON,CIENTÍFICA NOÉTICA DE RENOMBRE INTERNACIONAL.

«Buenos días, hermosura», pensó Langdon, admirando la fotografía de la mujer a la que acababa de besar en la habitación.

La charla que Katherine había dado la noche anterior agotó todas las localidades, algo especialmente destacable si se tiene en cuenta que se celebró en el legendario Salón de Vladislao del Castillo de Praga, una enorme cámara de techos abovedados que durante el Renacimiento se había usado incluso para celebrar justas con caballeros y caballos engalanados de pies a cabeza.

Ese ciclo de conferencias era uno de los más respetados de Europa por los renombrados ponentes con los que solía contar, y atraía a audiencias entusiastas de todo el mundo. La charla de la noche anterior no fue una excepción, y el abarrotado auditorio estalló en aplausos cuando presentaron a Katherine.

—Gracias a todos —dijo ella tomando el escenario con gran calma y seguridad en sí misma. Iba vestida con un suéter blanco de cachemira y unos pantalones de marca que le quedaban maravillosamente bien—. Me gustaría comenzar esta noche respondiendo la pregunta que me hacen casi cada día. —Sonrió y sacó el micrófono de su soporte—. ¿Qué diantre es la ciencia noética?

Una oleada de risas se extendió entre el público, que todavía estaba acomodándose.

—Básicamente —empezó Katherine—, la ciencia noética se dedica al estudio de la conciencia humana. Al contrario de lo que muchos creen, la investigación de la conciencia no es una ciencia nueva; en realidad, es la más antigua de nuestra historia. Desde el amanecer de los tiempos hemos buscado respuestas a los misterios más insondables de la mente humana: la naturaleza de la conciencia y el alma. Y, durante

siglos, hemos explorado estas preguntas sobre todo a través de la lente de la religión. —Katherine descendió del escenario y se dirigió hacia la primera fila—. Y, hablando de religión, damas y caballeros, no he podido dejar de advertir que esta noche se encuentra entre nosotros un renombrado experto en simbología religiosa, el profesor Robert Langdon.

Este oyó los murmullos de excitación del público. «¡¿Se puede saber qué está haciendo Katherine?!»

—Profesor —dijo ella acercándose a él con una sonrisa—, me preguntaba si podríamos aprovecharnos un momento de su erudición. ¿Le importaría ponerse en pie?

Langdon se levantó de la silla educadamente, esbozando una forzada sonrisa con la que venía a decirle a Katherine: «Me las pagarás».

—Tengo curiosidad, profesor. ¿Cuál es el símbolo religioso más común de la historia?

La respuesta era sencilla y, o bien Katherine había leído el artículo que él había escrito sobre el tema y sabía de antemano cuál sería su respuesta, o bien iba a sentirse muy decepcionada.

Langdon aceptó el micrófono y se volvió hacia el mar de rostros que permanecían a la expectativa, tenuemente iluminados por los candelabros que colgaban de viejas cadenas de hierro.

—Buenas noches a todos —dijo él. Su profunda voz de barítono resonó por los altavoces—. Y gracias a la doctora Solomon por ponerme en un brete sin la menor advertencia previa.

El público aplaudió.

—De acuerdo —prosiguió—, ¿el símbolo religioso más común? ¿Alguna suposición?

Una docena de personas alzaron la mano.

—Excelente —dijo Langdon—. ¿Alguna que no sea la cruz?

Todos bajaron la mano.

Langdon soltó una risa ahogada.

—Es cierto que la cruz es muy común, pero se trata de un símbolo únicamente cristiano. Hay, por otro lado, un símbolo universal que aparece en las obras de arte de todas las religiones de la historia.

El público intercambió miradas de extrañeza.

—Lo han visto ustedes muchas veces —insistió—. ¿Tal vez en las representaciones del dios egipcio Horajti? —Se quedó un momento callado—. ¿O quizá en el relicario del rey budista Kanishka? ¿O en el célebre Cristo Pantocrátor?

Silencio. Miradas inexpresivas.

«Vaya —pensó Langdon—. Definitivamente, un público de ciencias.»

—También aparece en cientos de las más celebradas pinturas del Renacimiento: en la segunda Virgen de las rocas, de Leonardo da Vinci, en la Anunciación, de Fra Angelico,

en la Lamentación sobre Cristo muerto, de Giotto, en la Tentación de Cristo, de Tiziano, y en incontables representaciones de la Virgen María con el Niño Jesús.

Todavía nada.

—El símbolo al que estoy refiriéndome —dijo— es el halo.

Katherine sonrió. Efectivamente, sabía que esa sería la respuesta.

—El halo —siguió Langdon— es el disco de luz que aparece sobre la cabeza de un ser iluminado. En el cristianismo portan halos Jesús, María y los santos. Retrocediendo más en el tiempo, un disco solar se cierne sobre la cabeza del antiguo dios egipcio Ra, y en las religiones orientales un nimbo aparece sobre Buda y las deidades hindúes.

—Maravilloso. Muchas gracias, profesor —dijo Katherine extendiendo la mano para recuperar el micrófono. Langdon, sin embargo, la ignoró y se volvió hacia la audiencia, alejándose de ella a modo de revancha. «Nunca le hagas a un historiador una pregunta si quieres una respuesta breve.»

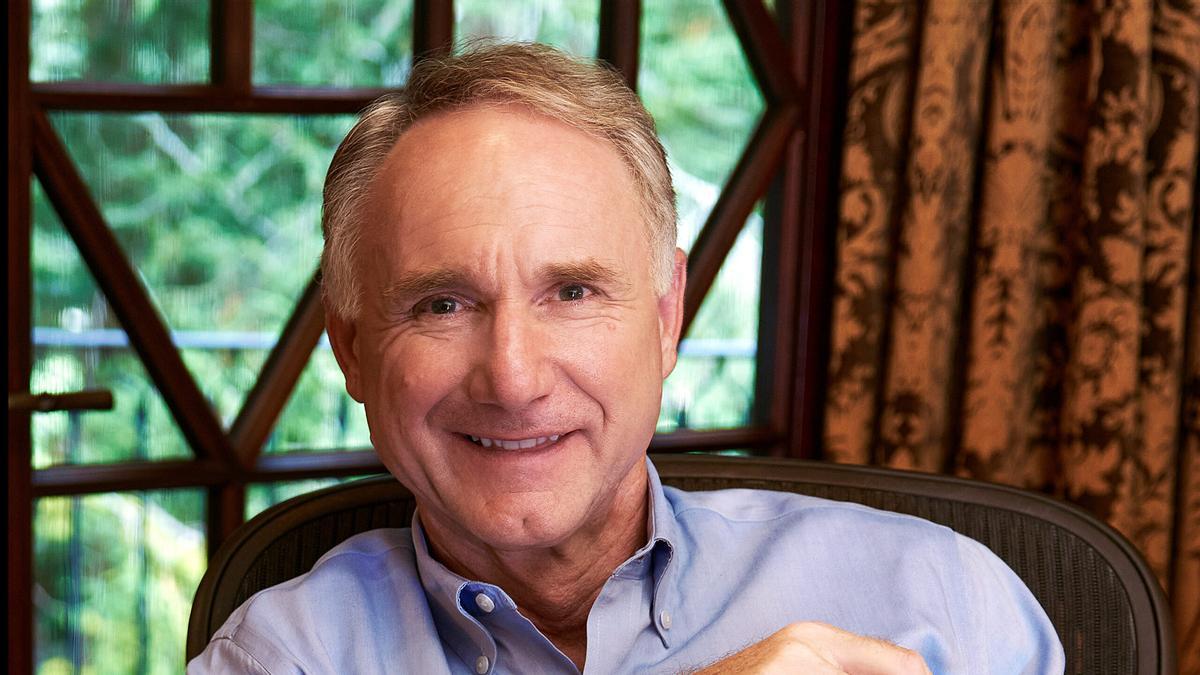

SOBRE EL AUTOR

Dan Brown es el autor de ocho novelas que se han convertido en grandes bestsellers internacionales, entre las que se incluyen El código Da Vinci, uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, así como Origen, Inferno, El símbolo perdido y Ángeles y demonios. También es autor del exitoso libro infantil La sinfonía de los animales. Las novelas de Dan Brown han vendido más de 250 millones de ejemplares en 56 idiomas.

—Debería añadir —continuó él mientras el público reía apreciativamente— que existen halos de todas las formas, los tamaños y las representaciones artísticas. Algunos son discos de oro sólidos, otros son transparentes y algunos son incluso cuadrados. Las escrituras judías antiguas describen la cabeza de Moisés rodeada por una hila, la palabra hebrea para «halo» o «emanación de luz». En algunas formas especializadas, los halos emanan rayos de luz, largos haces relucientes que la cabeza irradia en todas direcciones. —Langdon se volvió hacia Katherine con una sonrisa pícara y extendió el micrófono en su dirección—. ¿A lo mejor la doctora Solomon sabe qué nombre recibe este tipo de halo?

—Una corona radiada —respondió ella al instante.

«Alguien ha hecho los deberes.» Langdon volvió a acercarse el micrófono a los labios.

—En efecto. Las coronas radiadas son un símbolo particularmente significativo. Aparecen a lo largo de la historia adornando las cabezas de Horus, Helios, Ptolomeo, Julio César..., o incluso la del imponente Coloso de Rodas. —Sonrió con complicidad al público—. Pocas personas son conscientes de ello, pero el objeto más fotografiado de toda Nueva York resulta ser una corona radiada.

Miradas de desconcierto, incluso de Katherine.

—¿Alguna suposición? —preguntó entonces—. ¿Ninguno de ustedes ha fotografiado la corona radiada que se eleva casi cien metros por encima del puerto de Nueva York? —Langdon esperó mientras un murmullo de reconocimiento se extendía entre el público.

—¡La Estatua de la Libertad! —exclamó alguien.

—Exacto. La Estatua de la Libertad lleva en la cabeza una corona radiada, ese símbolo universal que hemos usado a lo largo de la historia para identificar a individuos especiales a los que atribuimos una iluminación divina o un avanzado estado de... conciencia.

Cuando Langdon le devolvió el micrófono a Katherine, una amplia sonrisa se extendía en el rostro de la mujer. «Gracias», le dijo ella moviendo los labios sin llegar a articular la palabra mientras él regresaba a su asiento entre los aplausos del público.

La doctora Solomon volvió al centro del escenario.

—Tal como el profesor Langdon ha expuesto con tanta elocuencia, los seres humanos han estado meditando desde hace mucho tiempo sobre la conciencia, pero, incluso ahora que contamos con ciencia avanzada, tenemos problemas para definirla. De hecho, muchos científicos temen incluso hablar sobre ella. —Miró a su alrededor y susurró—: La llaman «eso que empieza por C».

Algunas risas resonaron entre la audiencia.

Katherine señaló con un movimiento de cabeza a una mujer con gafas que estaba sentada en la primera fila.

—Señora, ¿cómo definiría usted la conciencia?

La mujer se lo pensó un momento.

—Supongo que... ¿la percepción de mi propia existencia?

—Perfecto. ¿Y de dónde surge esa percepción?

—De mi cerebro, supongo —contestó la mujer—. De mis pensamientos, mis ideas, las cosas que imagino... La actividad cerebral es lo que me convierte en quien soy.

—Muy buena respuesta, gracias. —Katherine alzó la mirada hacia el público—. Podemos comenzar poniéndonos de acuerdo en lo esencial, pues. La conciencia emana del cerebro, ese órgano de poco más de un kilo que contiene ochenta y seis mil millones de neuronas y que se encuentra en nuestros cráneos. Lo cual significa que está localizada en el interior de nuestras cabezas.

La mayoría de la gente asintió.

—Maravilloso —dijo Katherine—. Acabamos de ponernos de acuerdo en el modelo de conciencia humana aceptado en la actualidad. —Un segundo después, exhaló un dramático suspiro—. El problema es que... este modelo es completamente erróneo. La conciencia humana no emana del cerebro; de hecho, ni siquiera está localizada en el interior de la cabeza.

Un estupefacto silencio sobrevoló la sala.

—Pero si mi conciencia no se encuentra localizada dentro de mi cabeza..., ¿dónde está? —preguntó la mujer con gafas de la primera fila.

—Me alegro de que me haga esa pregunta —había respondido Katherine sonriendo a la audiencia congregada—. Prepárense, damas y caballeros. Les espera una velada de lo más apasionante.

«Está hecha toda una estrella del rock», pensó Langdon mientras caminaba en dirección al vestíbulo del hotel, todavía oyendo los ecos de la ovación que había recibido Katherine al final de la conferencia. Su presentación había sido un deslumbrante tour de force que había dejado al público asombrado y pidiendo más. Cuando alguien le preguntó por su trabajo actual, Katherine reveló que acababa de darle los últimos toques a un libro con el que esperaba redefinir el actual paradigma de la conciencia.

Langdon la había ayudado a obtener el contrato de publicación del libro, pero todavía no había leído el manuscrito. Y, aunque ella le había adelantado suficientes cosas para dejarlo fascinado y con ganas de leerlo, tenía la sensación de que se había guardado las revelaciones más sorprendentes para sí misma. «Katherine Solomon está llena de sorpresas.»

Ahora, mientras se acercaba al vestíbulo del hotel, Langdon recordó de pronto que Katherine había quedado a las 8.00 con la doctora Gessner, la eminente neurocientífica checa que la había invitado personalmente a participar en el ciclo de conferencias. Esa invitación había sido muy generosa, pero Langdon había conocido a la mujer después del evento y la había encontrado insufrible, de modo que ahora esperaba en secreto que Katherine se quedara dormida y, en vez de acudir a la cita, optara por desayunar con él.

Apartando la idea de sus pensamientos, entró en el vestíbulo y se sintió embargado por la fragancia de los desmesurados ramos de rosas que siempre decoraban la entrada principal. La escena que se encontró allí, sin embargo, era muy poco acogedora.

Dos agentes de policía ataviados de negro de la cabeza a los pies recorrían lentamente el espacio con un par de pastores alemanes. Ambos perros llevaban sendos chalecos antibalas en los que podía leerse la palabra POLICIE y lo olisqueaban todo como si buscaran algo.

«Esto tiene muy mala pinta.» Langdon se dirigió al mostrador de recepción.

—¿Va todo bien?

—¡Señor Langdon! Fantásticamente bien, profesor. —El director del hotel, que vestía un traje inmaculado, le hizo una pequeña reverencia antes de acercarse a saludarlo—. Anoche hubo un problema menor, pero al final no ha sido más que una falsa alarma —le aseguró negando con la cabeza—. Solo estamos tomando precauciones. Como sabe, la seguridad es una prioridad absoluta en el Four Seasons de Praga.

Langdon se volvió hacia los policías. «¿Un problema menor?» A juzgar por el aspecto de esos tipos, no parecía tan menor.

—¿Va al club de natación, señor? —le preguntó el director—. ¿Quiere que le pida un taxi?

—No hace falta, gracias —respondió Langdon dirigiéndose hacia la puerta—. Iré corriendo. Me gusta el aire fresco.

—¡Pero si está nevando!

Langdon, nativo de Nueva Inglaterra, echó un vistazo a los escasos copos de nieve que en esos momentos caían en la calle y sonrió al director.

—Si no he vuelto en una hora, envíe a uno de esos perros a buscarme.