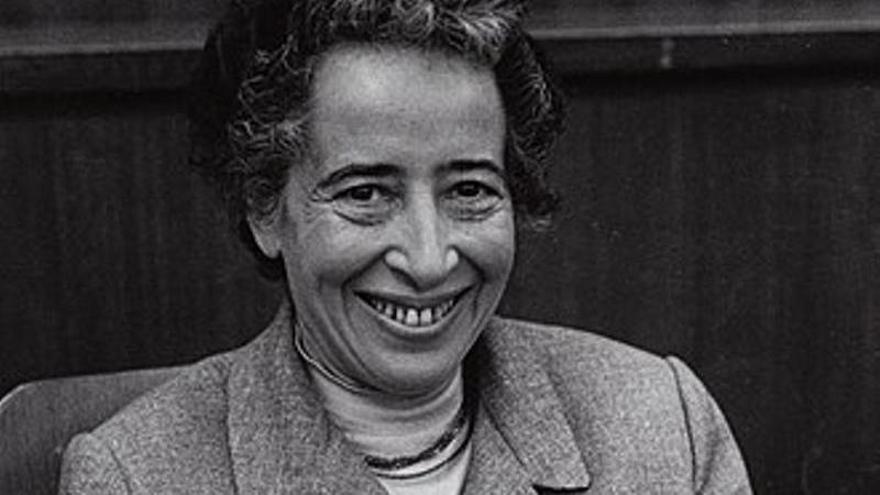

La filósofa Hannah Arendt era alemana de origen judío. Presenció el juicio contra el nazi Adolf Eichmann (1961) como corresponsal acreditada de The New Yorker. El nazi fue condenado a la horca por genocidio contra el pueblo judío, crímenes contra la humanidad y pertenencia a organización con fines criminales. Y Arendt aprovechó esta experiencia para escribir el libro Eichmann en Jerusalén y realizar un análisis ético más profundo. Según Arendt, el criminal Eichmann no poseía rasgos de una persona malévola o mentalmente enferma. El propio condenado declaró en juicio que él era un simple burócrata que actuó cumpliendo órdenes sin reflexionar sobre sus consecuencias y con el deseo lógico de mejorar su carrera militar. Lo demás para él era cosa de sus superiores.

Arendt aboga por su culpabilidad, pero no a causa de la maldad y crueldad propias de un monstruo humano. Con la expresión “banalidad del mal” quiso señalar que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema sin pararse ante las consecuencias. Suena cercano a lo que está pasando ahora con la limpieza étnica de Israel en Gaza, pero no solo en militares y en parte de la población civil hebrea. Alemania sigue apoyando a Netanyahu. O todavía más cerca, la actitud del Partido Popular evitando el tema. Incluso los responsables de La Vuelta ciclista, ante las protestas a favor de Gaza, justifican la presencia del equipo Israel en la carrera porque no es el lugar para denunciar el genocidio.

Arendt nos alerta a estar atentos a la “banalidad del mal” para evitar su triunfo: cualquiera pude caer en ella siendo una persona correcta en otros escenarios cotidianos. Personas normales que no padecen traumas o desviaciones de la personalidad, pero capaces de perpetrar actos abyectos en ciertas circunstancias; saben que están cometiendo un crimen, pero encuentran un modo de justificarlo.

Arendt se refería a Eichmann como un hombre banal porque no era un psicópata, sino un fanático radical que admiraba a Hitler con actitud de sumisión acrítica. El experimento de la cárcel de Stanford parece confirmar la tesis de Arendt. Fue ideado por el psicólogo Philip Zimbardo (El Efecto Lucifer: el porqué de la maldad. Espasa, 2011) que parte de una pregunta simple: ¿te consideras una buena persona? Con nuestras virtudes y defectos, la mayoría creemos conservar cierto equilibrio ético con otras personas, en parte gracias al cumplimiento de las normas generales de convivencia.

El profesor Zimbardo quería conocer de qué manera personas que no habían tenido relación con el entorno carcelario se adaptaban a una situación de vulnerabilidad frente a otros. Para ello, 24 hombres jóvenes sanos y de clase media fueron reclutados como participantes a cambio de una paga. La experiencia se desarrolló en un sótano de la Universidad de Stanford (California), acondicionado para parecerse a una cárcel durante varios días. Parte del grupo serían guardias que ostentarían el poder, y parte prisioneros recluidos en la cárcel mientras durase el experimento. Fruto de la despersonalización a la que fueron sometidos, se convirtieron en carceleros o presos, con lo que esto afectó al comportamiento individual de cada participante. Al final del primer día no ocurrió nada destacable. Pero al segundo día, los guardias se volvieron violentos generándose una dinámica de dominio y sumisión –¡basados únicamente en la ficción!– con vejaciones reales sufridas por los que tenían el papel de reclusos.

Al final, la huella psicológica que dejó esta experiencia fue traumática para gran parte de los voluntarios. También fue un shock para la sociedad estadounidense porque este simulacro señalaba directamente al propio sistema penal legal. Pero lo más importante de este experimento es lo que dice acerca de la naturaleza humana. Demostró que cualquier persona puede corromperse hasta convertirse en colaborador de causas terribles contra el ser humano. Lo reconfortante es pensar que la maldad cruel existe sólo en las “malas personas”, así etiquetadas para crear una distinción moral entre ellos y nosotros. Y si la realidad aprieta, surgen justificaciones como “tú habrías hecho lo mismo estando en su lugar”. Lo cierto es que el contexto y la solidez ética de cada persona son lo que acaban decantando la actitud, porque el mal ni el bien no son patrimonio natural de unos privilegiados.

Como seres sociales que somos, debemos ir más allá de la razón a la hora de decidir qué normas son aplicables a cada situación y de qué manera tenemos que actuar. La banalidad del mal ha vuelto con fuerza, está presente de nuevo ante el genocidio, esta vez israelí. Cinismo, hipocresía, intereses varios… están logrando que demócratas convencidos que representan a instituciones democráticas políticas y civiles se comporten sin empatía y con una banalidad vergonzosa ante el mal justificándolo por omisión y manchando lo mejor del ser humano: la solidaridad con quien sufre horrores en forma de genocidio.