El 16 de septiembre el avión toma tierra en el aeropuerto de Johannesburgo. Comienza nuestro periplo por el continente africano. Hay que cambiar el chip, nueva cultura, comida, clima, paisajes y sobre todo, una realidad más vulnerable. El primer cambio es circular por el otro lado de la carretera, pedaleamos por antiguas colonias inglesas. Nuestra entrada es amable, la calidad de vida en Sudáfrica es mucho más elevada que los países donde habitualmente realizamos los proyectos. El apartheid se abolió en 1994, pero la segregación es patente, hay una línea muy clara en la que blancos y negros están a ambos lados. La discriminación positiva hará que los blancos nos cuiden muy bien mientras nos hablen de lo peligrosas que son las zonas de negros. Situación que después de muchos proyectos jamás hemos vivido, todo lo contrario. A su vez, viajar en bici hará que en las comunidades negras nos acojan con alegría, con lo que somos bienvenidos en todos los sitios y conscientes de la suerte que tenemos.

El rumbo hacia Angola nos priva de conocer los lugares más bonitos de Sudáfrica, pero vivimos dos experiencias que seguimos recordando, la familia de Carmen nos acoge en su casa justo el día que se juntan a leer versículos de la biblia. Son muy devotos y ese libro siempre está en la mesilla de noche. Vivimos esa tarde con curiosidad y surge un debate muy interesante y respetuoso por nuestro ateísmo. La segunda experiencia es que una pareja que regenta un campamento y que su viaje de bodas fue en España, nos deja dormir gratis, no sabemos si por nuestro proyecto solidario o porque guardan un gran recuerdo de nuestro país.

Conforme nos acercamos a la frontera con Botsuana las casas se ven más precarias, techos de chapa, paredes de adobe y lucidas en el mejor de los casos, población negra muy humilde que saluda con efusividad. Pisamos una esterilla con agua gris de cientos de usos para desinfectar nuestras playeras y sellamos el pasaporte en un edificio acristalado, moderno, limpio e inconexo con lo que rodea. Desviamos la ruta a Lobatse para comprar algo de comida. Los supermercados son como hangares oscuros, de pasillos estrechos, neveras calientes, atestados de gente y largas colas para cobrar y para comprobar el ticket y los productos a la salida, imagino que se intentará robar mucho. Nos acostumbraremos a tardar una eternidad para comprar cuatro cosas. Por suerte hay un cajero y podemos sacar pulas. Los primeros kilómetros en Botsuana suponen un pinchazo y un radio roto, llegamos empujando la bici a un colegio en Molapowaboyang que nos deja dormir en una de las aulas.

Las escuelas suele ser nuestro refugio habitual en África, son lugares seguros, generalmente tienen agua y es gratis, el problema es que tienes que esperar a que acaben las clases, asumir que los alumnos se revolucionarán con la visita y que hay que madrugar mucho porque antes de las 7:00 ya están rondando por el colegio. La casualidad hace que a 20 km del colegio haya un nave con letras irregulares donde pone “Bicyclefactory”. Arreglamos el radio roto mientras dentro ensamblan bicis infantiles importadas de china. Antes de irnos aparece un mercedes del que baja un chico con rasgos hindúes, es el dueño y de regalo nos acoge en su casa. Está claro que ese radio tenía que romperse ahí. Pasamos dos noches en una casa enorme, con un pasillo más grande que la nuestra, luces de neón por todo, excesos desproporcionados a la vida al otro lado de un muro con concertina. Nos deja solos porque Hamza, el dueño, tiene dos bodas. Y uno se pregunta ¿meterías a dos perfectos desconocidos en tu casa y le darías las llaves? Seguimos creciendo con estos gestos.

En las primeras etapas de Botswana pasamos por Jwaneng, donde están las minas de diamantes con más valor producido del mundo. Dormimos de nuevo en su escuela y ahí los alumnos tienen que estudiar bajo los árboles con mesas y sillas rotas de estar a la intemperie porque no hay aulas suficientes para todos, los lavabos no tienen grifos y la cocina son unas chapas con cuatro piedras en el suelo donde ponen las ollas. “Estamos sentados en una montaña de diamantes y mis estudiantes no tienen donde estudiar”, la directora se sincera indignada antes de despedirnos. Nos hace pensar sobre la riqueza en recursos que tiene África, la explotación extranjera de ellos, la corrupción política que no mira hacia el crecimiento de sus países, sino al de sus fortunas. Este continente sufre desde que los imperios europeos pisaron tierra hace siglos.

Antes de adentrarnos en el Kalahari tenemos dos experiencias muy bonitas. En Puduhudu, un pueblito de parcelas de tierra valladas con maderas y casitas humildes, preguntamos para dormir en el colegio. Una de las profesoras no se siente cómoda con nuestra presencia y nos dice que no podemos. Cuando enfocamos nuestras bicis hacia la carretera, Imeeling, la mujer de la limpieza, sencilla, delgada, sonriente, nos ofrece dormir en su casa. Sus hijos están estudiando en Kang y su cuarto está disponible. Dormimos en la tienda de campaña por los mosquitos, pero disfrutamos de una tarde jugando con los niños de las casas de alrededor y la amabilidad de nuestra anfitriona. Al día siguiente, en plena etapa, un hombre, Johan, detiene su furgoneta y nos pregunta hacia donde vamos, le decimos que a Kang, a dormir tres noches para preparar el desierto. “Tengo un hotel ahí y estáis invitados”. Surgen muchas conversaciones con él, entre ellas que tengamos cuidado con los leones, dato por el que nos regala una bocina muy sonora, pero la más imprevista es que al decir que venimos de España, nos dice: “En 1995 corrí el encierro en Pamplona”, le muestro mi pasaporte y la ciudad donde nací y no sale de su asombro. El resto del viaje, seguimos manteniendo el contacto con la certeza de que nos reencontraremos algún día.

Cuando uno piensa en el desierto del Kalahari, a pesar del significado: la gran sed, imagina que se adentra en un paisaje desolador, árido y sin vegetación, pero las pocas lluvias permiten que haya flora y fauna, en realidad es un clima semidesértico. Es uno de los más grandes de África y se extiende por tres países. Nosotros pedaleamos por la parte de Bostwana, etapas durísimas de caminos de tierra y arena bajo un sol intenso que nos llevan al límite. Pasamos dos noches acampados en Zutshwa, un poblado que su fuente de agua está a 50km ya que su suelo es profundamente salino. Un depósito de agua enorme abastece a las casas que tienen suerte con tuberías enterradas por el suelo. “Yo no camino por ahí sola por miedo a los leones” nos dice una chica antes de arrancar otra etapa por caminos poco transcurridos hasta Ngwatle. Confiamos que el miedo a los coches les mantenga alejados ese día. Los últimos 120 km nos vemos obligados a montar las bicis en una furgoneta porque la arena se adueña de todo y las ruedas se niegan a avanzar un metro.

El desierto del Kalahari nos deja a las puertas de Namibia en Charles Hill. Llegamos dos días antes de lo previsto, pero la fecha de la visa nos obliga a esperar en un hotel algo decadente. En la cola del supermercado una mujer herero (una tribu de esta zona) alta, robusta, con un vestido colorido y un sombrero muy característico que parece un tricornio, increpa a Sheila y le dice que todos los blancos son iguales. “Los blancos no os paráis a ayudar, ignoráis a los negros”. Sheila le cuenta el objetivo de nuestro viaje y la conversación acaba con una foto amistosa, abrazos y sonrisas, pero muestra el sentimiento de una población negra ignorada y minusvalorada por los blancos y comprendemos su enfado.

La llegada a la capital de Namibia (Windhoek) supone una parada obligada, citas médicas para las bicis y para nosotros, arreglo de muchas cosas necesarias para el día a día y sobre todo una experiencia con una familia, Cronje y Mari, que nos acoge por la plataforma warmshowers. Cuatro días donde somos parte de su vida y lo más importante, comida de madre que borra la carencia acumulada desde que salimos. El precioso atardecer que hay en la estación de autobuses se empaña por las lágrimas al separarnos.

Antes de salir de Namibia hacemos una parada obligada en el Etoshapark, uno de los más grandes de África y que casualmente ha sufrido un incendio semanas antes. Las llamas han asolado un tercio del parque, por suerte la pérdida animal no ha sido alarmante y la flora se recuperará con las lluvias que están por llegar. Como regalo de cumpleaños de Sheila pasamos tres noches en Onguma, un campamento fuera del parque Christo, el encargado, nos adopta y cuida a pesar de llegar en bici y tener un presupuesto reducido. El resultado de esos días es un encuentro de emociones, la oportunidad única de ver animales en su hábitat, especies que sólo podremos ver en África mezclado con un turismo obsceno que construye hoteles de lujo con piscinas por 1.000€ la noche. A cincuenta kilómetros en línea recta hay poblados con grifos candados para que no roben el agua y personas que a duras penas llegan al final del día. La bici nos muestra ese contraste, nos refuerza nuestro objetivo, pero estamos seguros que casi el 100% de las personas que duermen en Etosha viven en su burbuja sin prestar atención a la realidad cercana y sin preocuparse. Reflexiones éticas aparte, nos sentimos afortunados de la oportunidad de ver guepardos, jirafas o elefantes, es una experiencia inolvidable.

Estamos en el norte de Namibia y el resumen de las etapas hasta la frontera con Angola es de largas rectas, con llanuras de vegetación arbustiva a ambos lados y poco tráfico, Namibia y Botswana tienen las densidades más bajas de población del mundo. La monotonía, a excepción de la incursión en el Kalahari, ha sido la palabra que define más de un mes de pedaladas. Conforme nos acercamos a la frontera se nota que nos alejamos de la influencia del turismo, las casas son cada vez más humildes, en los pueblos muchas de las construcciones son bares donde normalmente hay personas bebiendo cervezas a cualquier hora del día y que nos saludan desde la distancia. La escasez de agua es grande y nos resulta más complicado encontrarla para poder beber. Una de las etapas acampamos en la parcela de Memenanteña, una mujer osiwambo (tribu de Namibia) que cobra un poco por poner la tienda de campaña. Ellas viven con todas las comodidades y aún y todo su cocina son unas chapas de metal, piedras en el suelo donde hacen el fuego y se abastecen de un grifo que no tiene agua a todas horas.

La fruta que no hemos visto en el resto del viaje aparece en puestos de madera dispersos por la carretera, cada vez estamos más cerca de la zona tropical y se nota. Entramos en Angola por una frontera muy sencilla. Varias personas esperan con fardos y animales a que les den paso. Cuando pregunto para cambiar dinero, el policía llama a un chico y me señala la parte trasera del edificio “aquí es ilegal cambiar, pero si no te veo…”, el cambio de moneda es malo, perderíamos mucho dinero y no hay trato. Conseguimos 5€ en moneda local de casualidad. Desde el borde fronterizo nos esperan 100 km de caminos hasta Xangongo. La dureza es compensada con cientos de baobabs. Parece que rodamos por un paisaje ancestral, las casas de madera y paja nos transportan a una escena congelada en el tiempo. Quieres fotografiar cada árbol, tocarlos, parecen gigantes dormidos con toda la sabiduría de la tierra en su tronco. En los cien kilómetros sólo hay un pueblo, los depósitos de agua están vacíos y el grifo cerrado, por suerte tienen tienda y compramos agua con el poco dinero que tenemos. Esa noche dormimos en un colegio que tiene cuatro aulas, bajo un cielo estrellado y la luna reflejándose en el río Cunene, África pura.

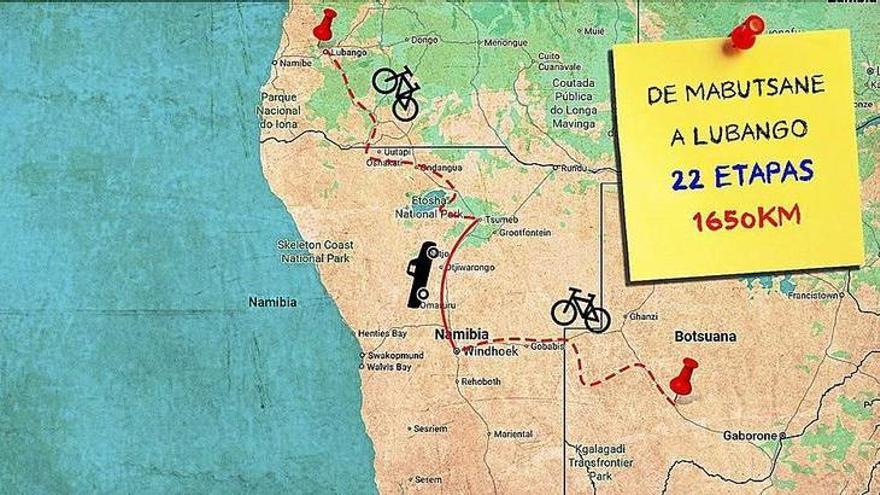

Las etapas hasta el Alto de Bimbi, donde inauguraremos el pozo que hemos construido, nos muestran una realidad mucho más pobre y con el índice de desarrollo humano de los más bajos de África. Muchos niños sin escolarizar con ropas rotas, caminando con garrafas de agua, sacos de carbón y pidiendo comida. Poblados sin agua y luz, pequeñas escuelas muy deterioradas que no albergan a todos los niños en las aulas y les obligan a estudiar bajo los árboles. “¿Y cuándo llueve?”, “Entonces no damos clase”, Nando el profesor de Tchikusse responde resignado. Esa es la realidad y nos frustra no ser capaces de llegar a todos. Ponemos el foco en Lubango con 2.000 km ya en suelo africano, ahí trataremos de mostrar la importancia del agua y ser motor de contagio para muchas personas con ganas de ser parte del cambio.

El apunte

La mina de diamantes más rica

3,000 millones. El 22 de septiembre pasábamos cerca de Jwaneng, ahí está la mina de diamantes más rica del mundo. Sólo Bostwana ingresa casi 3.000 millones anuales por la extracción de esas piedras. África cuenta con siete de los países con más producción del mundo y en este viaje pasaremos por cuatro de ellos. Es el huerto donde los países occidentales explotan sus recursos para su beneficio, mientras los africanos continúan con los índices de desarrollo humano más bajos del planeta. Las condiciones laborales son infernales, los salarios exiguos, pero lo peor son los conflictos, las violaciones, la vulneración de derechos que convierten a esas piedras en diamantes de sangre.

Para saber más

Si queréis seguir este viaje solidario podéis hacerlo en rumbosolvidados.com.

Para colaborar y conocer todos los proyectos que hemos hecho podés entrar en yoslocuento.org

Personaje

En Sterkfontein fue enterrada la señora Ples, una de las cien personas más influyentes de Sudáfrica. El lugar forma parte de varios yacimientos denominados “La cuna de la humanidad”. Me parece necesaria hacer la mención del mes al cráneo de una autralopithecusafricanus con aproximadamente 3,6 millones de años. Los primeros homínidos encontrados son de África y toda nuestra genealogía parte de los seres vivos que caminaron por esas tierras. Millones de años después, en 1947, Robert Broom la desenterraba y subía a esa homínida al altar del ser humano y un año más tarde en el mismo país, Sudáfrica, comenzaba el apartheid para segregar racialmente a millones de personas, privándoles de derechos por culpa de una minoría blanca que se sentía y se siente superior.